社区矫正一旦失灵,会给社会带来巨大风险

受贿事件,国人并不感到新鲜。但这则新闻,还是颇有出人意料之处:犯人不是向法官行贿,不是给狱警好处,而是给一个社工送钱送卡。

这些行贿社工的犯人,并没有被关在监狱里,而是在监狱外服刑。这一非监禁性矫正刑罚,被称为社区矫正。被判处社区矫正的罪犯,一般犯的罪危害较小,他们会被送回居住地的社区,正常工作、生活,并由政府工作人员、社工进行管理和矫正。

这位丹阳司法所的社工曾某,就把社区矫正变成了自己的肥差。据报道,该镇的六十多名社区矫正对象仅由他一人监管。按照规定,矫正对象如果再次违法犯罪或者多次私自离开居住地,将会被公安机关收监。但三年时间里,曾某多次索贿,帮助24名社区矫正对象隐瞒外出事实、脱离监管。

看起来,仅仅是隐瞒外出事实,而且受贿金额也才5万,似乎没什么危害?其实不然,社区矫正对象仍属于服刑的罪犯,再次犯罪的可能性比普通人高很多。这一点并非危言耸听。2012年,仅浙江省就发生了106起社区矫正人员再犯罪的案件,其中不乏抢劫、聚众斗殴等。次年,浙江东阳一司法所所长玩忽职守,社区矫正对象脱管数月、甚至抢劫杀人。

更让人忧虑的是,截止去年5月,我国累计接受社区服刑人员已达到242.9万余人,且这一数字还有继续扩大的趋势。很难说此次丹阳事件只是个例,社区矫正人员的管理漏洞到底还有多少,尚不清楚。

来源于国外的社区矫正制度,在国内水土不服

在我国,社区矫正制度直到2011年才被《中华人民共和国刑法修正案(八)》正式确立。作为新生事物,来源于欧美国家的社区矫正,在国内难免水土不服。

就丹阳的这起案件而言,社区矫正漏洞百出,最直观的是工作人员明显不足。数十名犯罪者仅由一个社工监督,管理权独揽让索贿、造假易如反掌。同样的情况,此前已经在全国多地出现过,有的犯罪者甚至在社区服刑期间跑到了美国做生意。

退一步而言,就算矫正工作者恪尽职守,监督这么多服刑人员恐怕也有心无力。基层司法所职能繁杂,社区矫正只能是兼职,大部分乡镇司法所只有一个社区矫正人员,有的甚至一个都没有。那么,所谓社区矫正不就形同虚设了吗?

虽然制度设计中强调了社会组织和志愿者的辅助作用,但实际情况是民众的参与热情非常低。陕西省的一份调查报告显示,普通市民中愿意参加社区矫正工作的比例只有15.6%。而这仅仅是“意愿”。

不只是人防捉襟见肘,技防的推行也同样乏力。理论上,装有卫星定位系统的手机、腕表能够有效监测矫正对象的活动(美剧中很常见)。可目前采用的只有少数地区。毕竟配装备需要钱,经费却是有限的。一般认为,社区矫正的人均成本是监狱服刑的五分之一,我国监禁一名犯人的年平均费用大概是2万元,也就是说合理的社区矫正年人均成本应为4000元。

遗憾的是,在司法部2016年的财政预算里,用于社区矫正的经费只有356万。而我国当前的社区矫正对象约有74万,预算分摊到每个人身上只有5块多。5块和4000,中间差了800倍。

问题追根溯源,《社区矫正法》迟迟没有出台是症结所在。目前我国社区矫正工作的主要依据是《社区矫正实施办法》,该办法对于社区矫正的规定过于原则化、机械化。这从根本上导致了执法人员人手不足、工作经费保障不足、监管执法手段缺乏等具体问题。

社区矫正不可抛弃,但要真正发挥作用,要学习的还有很多

尽管我国的社区矫正存在这样那样的问题,但从其他国家的经验来看,如果管控得当,这一制度的优越性非常明显。

首先,推广社区矫正能够大大地缓解监狱罪犯过多而产生的压力,减少庞大的监狱财政开支。其次,社区矫正的对象不脱离社会生活,能够在政府、社会组织和家庭的帮助下更好地适应社会、回归社会。这在很大程度上避免了罪犯在监狱内恶习“交叉感染”和出狱后与社会脱节,再次走上犯罪道路。这点真的非常重要。

况且,非监禁的社区矫正更人道,也更符合现代法治保障人权的内在要求。在很多国家,由于良好的经济和社会效应,适用社区矫正的罪犯已经大大超过了监禁人数。

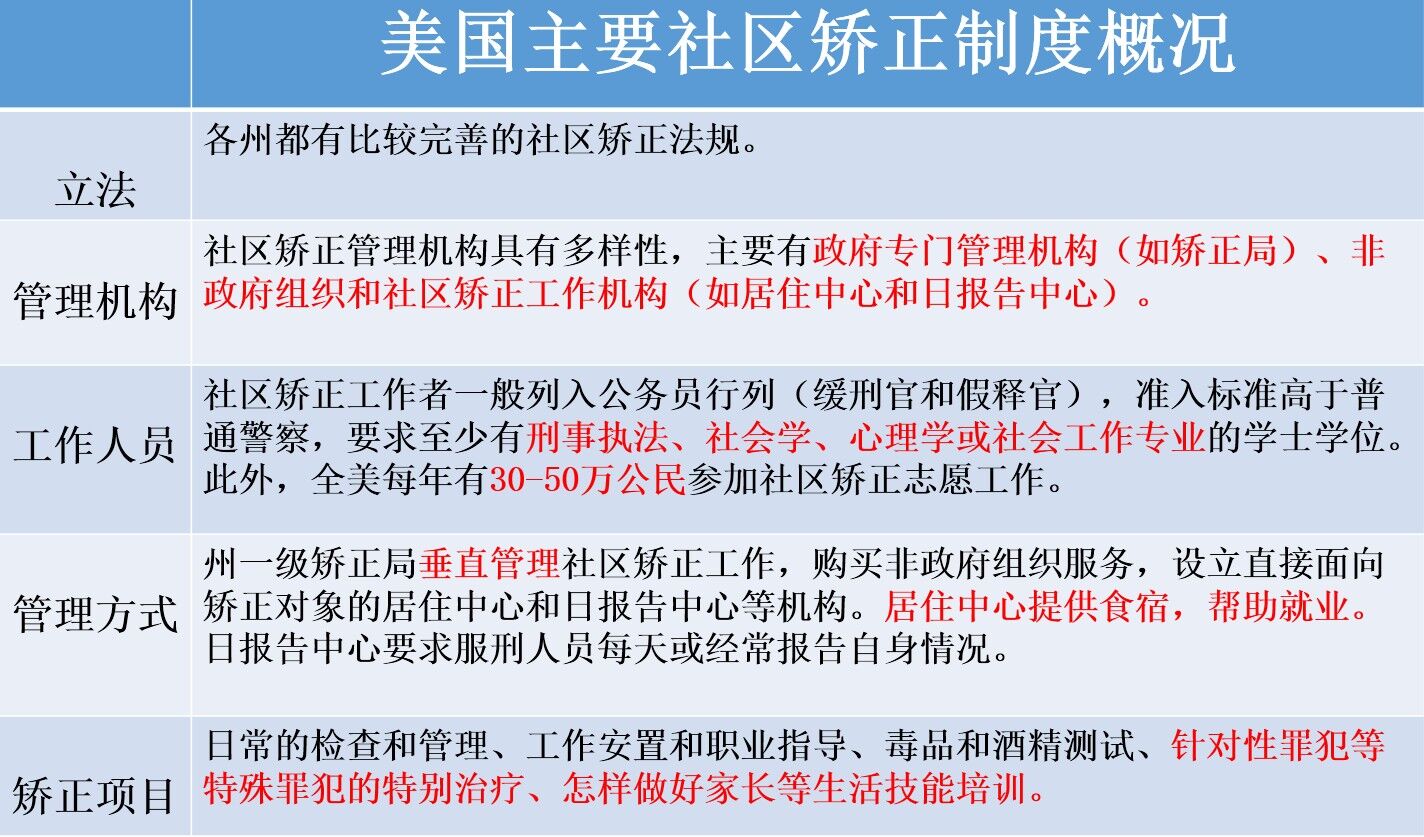

但是,社区矫正的良好效益是有前提的。单纯写一条法令显然不够。以美国为坐标系,能看到我国社区矫正工作可借鉴和改进的空间相当大。

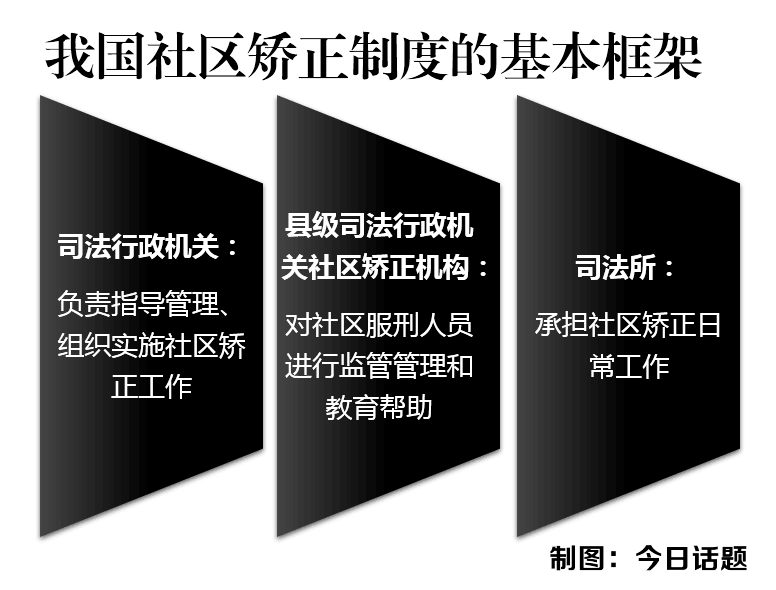

和美国相比,我国的社区矫正工作是司法、公安等部门的兼职,没有专职部门负责。更尴尬的是,司法部门作为工作主体,却没有刑罚执行权,公安部门有执法权,却没多少精力顾及社区矫正,这就造成工作主体和执法主体分离的局面。

况且,矫正工作需要用到法律、治安乃至社会学、心理学等知识,但我国矫正工作者的素质远不如美国。没有专职管理机构和缺少专业的工作人员,直接导致了矫正项目的单一和低效。多地司法部门的宣传中,听报告、组织劳动等集中教育是主流的矫正方式。知乎的一位匿名网友这样描述社区矫正生活:“麻烦死,我就是所谓的体验者,每月两次或一次司法所报道学习劳动。写思想汇报,写法律学习笔记。”这和美国形式多样、针对性强的矫正项目对比鲜明。

当社区矫正成为了“麻烦死”的学习和写汇报,就丧失了调动社会力量的初衷,矫正作用大打折扣。当然,这和我国社会组织先天发育不良是密切相关的。

虽然要学习的有很多,但当务之急,是尽快出台《社区矫正法》,通过法律把社区矫正措施确定下来。从我国国情来看,凭空组建新的矫正机构难度太大,可以考虑赋予司法部门特定执法权,让司法部的工作重心一部分向社区矫正倾斜。